学校保健安全法に基づく様々な健康診断や検査を中心に、

岩手県内全域の学校で実施しています。

思春期に多い病気は本人も気づかずに過ごしていることも少なくありません。

早期発見と早期治療、生活習慣の改善が大切です。

子どもたちの健やかな成長を願って

学校健診の手引き・名簿ダウンロード

手引き

手引き

名簿フォーム

名簿フォーム

健診・検査の種類について

蟯虫卵検査

蟯虫卵検査

検査項目

- 蟯虫卵検査(セロファンテープ2回法)

尿検査

尿検査

学校検尿は「腎臓病」と「糖尿病」を早期に発見し治療につなげるため、学校保健安全法により実施が義務づけられている検査です。

当協会では日本学校保健会が定めた管理指導表を精密検査対象者へ送付して、確実に医療機関を受診するようフォローアップ体制を確立しています。

検査項目

- 尿蛋白・尿潜血(腎臓病検診として)

- 尿糖(糖尿病検診として)

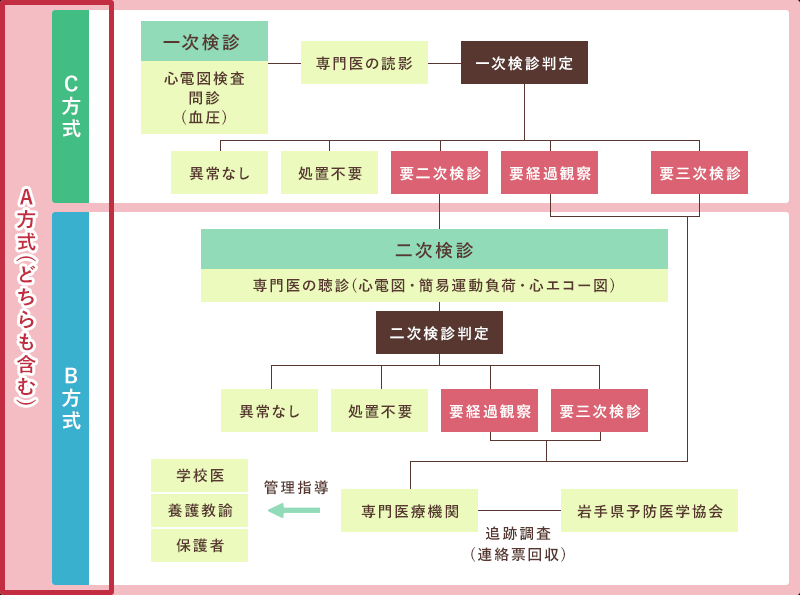

心臓検診

心臓検診

心臓検診は、心臓突然死の予防と心疾患の早期発見を目的として実施しています。

学校保健安全法により小・中・高校生の各1年生全員を対象とした心臓検診が義務づけられています。

当協会では、小学生の中間学年である4年生を対象に加えるなど、複数学年での実施を呼びかけています。

突然死は加齢とともに増加するといわれており、不整脈の出現頻度も学年が上がるとともに上昇します。

心身ともに成長が著しく運動量も増す小学校の中間学年で心臓検診を実施することは非常に意味のあることです。

検査項目

- 一次検診(調査票、標準12誘導心電図検査、依頼により血圧を追加)

- 二次検診(専門医による聴診、必要に応じて安静心電図・簡易運動負荷・心エコー図)

A方式:一次検診から二次検診まで実施

B方式:校医が抽出した対象学年以外の生徒に対して二次検診のみ実施

C方式:一次検診のみ当協会で、二次検診は医師会などで独自に実施

*ほとんどの学校でA方式による検査を実施しています。

脊柱側弯検診

脊柱側弯検診

脊柱側弯症とは背骨が横方向に曲がったりねじれた状態をいいます。

その原因は現在において不明で、放っておくと変形したまま元に戻らなかったり、成長期に進行すると肺や心臓にまで影響を及ぼすことがあります。脊柱側弯症は思春期の女子に多いのですが、自覚症状がないため客観的にチェックすることが重要となります。

検診で症状をできるだけ早く発見することで早期治療が可能となります。

検査項目

- デジタルモアレ法

貧血検査

貧血検査

貧血とは、血液中の赤血球の数や赤血球に含まれる血色素(ヘモグロビン)が減少した状態をいいます。

赤血球は肺で受け取った酸素を全身の臓器や細胞に運ぶという重要な働きをしています。

赤血球が減少すると体内の臓器や細胞が酸欠状態になるため、めまい・だるさ・頭痛などといった症状が現れます。

身体が著しく成長する学童期では、体内で鉄の需要が高まるため鉄不足になりやすく、その結果貧血になること(鉄欠乏性貧血)が多いといわれています。

一般的にこの症状は出にくく、気づかないうちに貧血になっていることがあります。

この潜在的な鉄欠乏状態(貧血予備群)を拾い出し、治療に結びつけることが重要となります。

検査項目

- 赤血球数(RBC)

- 血色素量(Hb)

- 血球容積(Ht)

- 団体によりフェリチン等追加項目あり

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

貧当協会では、1988(昭和63)年から生活習慣病予防健診を全国に先駆けて実施してきました。

「生活習慣病の根本は小児期にある」との考えに基づき、その危険因子を早期に発見することで、生活習慣病の改善や予防につなげることが目的です。同時に、食事や運動を中心とした講演会の開催など健康教育にも力を入れています。

検査項目

- 問診

- 肥満度

- 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール

- ヘモグロビンA1c

- AST(GOT)、ALT(GPT)

結核検診

結核検診

結核は過去の病気ではありません。最近でも集団感染が見られ、また受診の遅れも目立っています。

当協会では学校保健安全法にもとづいて、高等学校・高等専門学校・大学等の第1学年を対象に胸部X線検査を実施しています。

検査項目

- 胸部X線(デジタル)